第五人格で、一般的に呼ばれている「立ち回り」ですが、そもそもどういったものなのでしょうか?私は、「良い立ち回りとは」試合中に良い作戦を構築することだと考えています。

「サバイバーの実力」を構成するステータスというものを考えた時に、真っ先に思い浮かぶのは、「チェイス力」や「救助力」「粘着力」などの反射神経や瞬間判断を要するものが多いと思います。

実際、「チェイス」や「救助」等の能力は重要ですが、立ち回り、つまり作戦の構築もまた、試合を動かす強力なステータスです。言ってしまえば「チェイス力」や「救助力」「粘着力」等は、作戦を実行する能力であり、そもそも作戦が構築できなければ、勝率は著しく低下します。

今回は、サバイバーの基盤である「作戦構築」をするための要素である「救助」と「粘着」、「暗号機配列とチェイス場所」の考え方と、「3つを踏まえて実際に作戦を構築する方法」を解説していきます。

通電目標を達成するための作戦を考える

試合開始から通電までは、サバイバーが何人の状態で通電するのかの目標を明確にし、その目標を実行するためのを作戦構築をします。具体的には、「3人通電するために~する」といった考え方です。

作戦構築に必要な4つの要素

作戦構築をするには、1:救助に行くのか?、行くとしたら誰が行くのか?2:粘着をするのか?3:どの暗号機を回すのか、それに伴いどこでチェイスをするのか?、4:1~3を踏まえて通電までの作戦を構築するといった流れになります。

この4つは、サバイバーにとって試合の流れを決めるための重要な要素です。次に4つそれぞれが、作戦構築にどう関わってきて、どのように考えれば良いのかを一つずつ解説します。

1つ目:救助に行くのか?、行くとしたら誰が行くのか?

まず、先に考えるべきは「救助に行くか?」ですが、その判断をするためには、そもそも救助とはどういう行為なのかを理解する必要があります。

救助が試合に与える影響

救助が試合中に与える影響を簡潔にまとめると「全体のリソースを消費して一人を延命する」です。救助は、サバイバーの解読遅延、救助者の負傷リスク、アイテムの消費、救助失敗のリスクと多くのデメリットを抱える一方、救助されたサバイバーがチェイスで解読の時間を作る、吊られているサバイバーの延命が出来る、と強力なメリットがあります。

救助に行くか?の判断

さて、救助に行くか?の判断ですが、救助対象を延命して救助者を含めて通電するかどうか、チェイス時間などの不確定要素を踏まえて、もっと具体的に言えば、「救助対象が33%の確率で通電まで生きているなら救助する。それ以下なら救助しない」です、ここで書かれている33%は救助の失敗リスクなど全ての可能性を含めての確率です。

救助を行うと全体のリソースが削られますが、通電してしまえばアイテムの消費以外のデメリットは、関係なくなります。しかし、通電前の全体のリソース不足は致命的なもので、リソース不足のまま長期戦になると、負傷者が多いかつ、アイテム不足でチェイスが伸びなかったり、救助に行けるサバイバーが限られてきたり、と目標人数での通電が不可能になる原因を多く作り出してしまいます。

誰が救助に行くかの判断

サバイバーには、傭兵・一等航海士などの、解読が遅く救助成功率が高い、救助に向いているサバイバーと、心眼・囚人などの、解読が早く救助成功率が低い、救助に向いていないサバイバーがいます。当然救助に行くべきは、救助に向いているサバイバーですが、盤面(サバイバーの配置や指名手配)がそれを許してくれないこともあります。

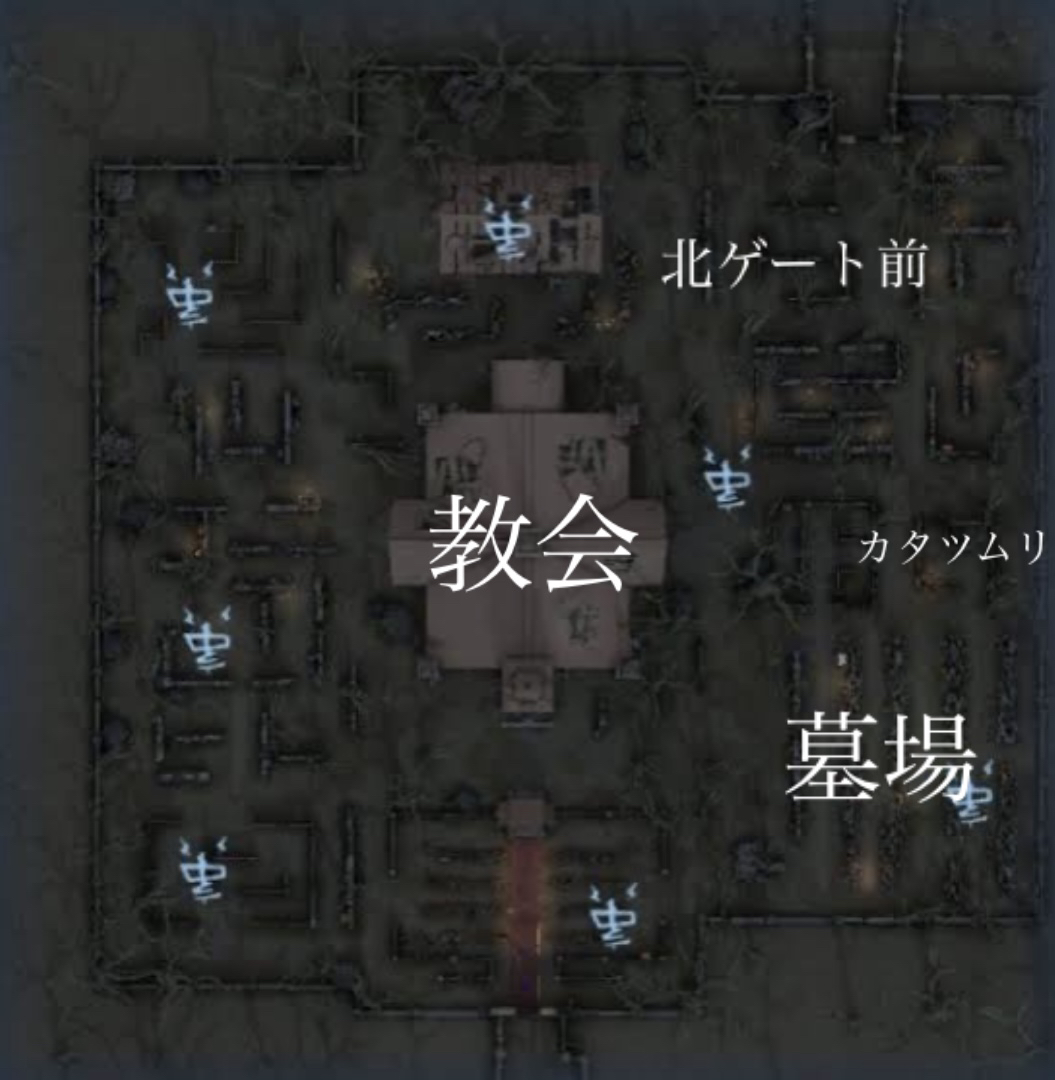

例えば、このような状況では傭兵が救助対象から遠すぎて、無理に救助に行くと、暗号解読が著しく低下したり、救助のためにアイテムを多く消費することになってしまう。

このように救助に行くサバイバーの選択肢が多い場合は、それぞれが救助に行った際の、救助対象を含んだ通電確率が高い方に救助をさせます。

「救助対象が通電まで生きている確率」はどうやって予測するの?

ここで、「救助対象者が通電まで生きているかなんて予測出来ない!」となる人がいると思います。結論として救助者が通電まで生きているかを予測するには、1~4の要素を考え、チェイスでどれだけ時間を稼げるかの不確定要素も合わせて考える。

簡単に言ってしまえば、暗号機の位置や、解読速度などの「通電までにかかる時間」と、救助対象者のチェイスや他サバイバーの粘着などの「救助対象が脱落するまでの時間」のどちらが長いかを、予想する必要があります。

この予想するという行為は座学では習得しづらいスキルで、実際の試合で経験を積むのが最も習得の近道だと思います。試合中に、「通電までにかかる時間」と「救助対象が脱落するまでの時間」を予測する練習をしてみましょう、仮に判断を間違えてもどこの判断を間違えたのがを理解できれば、次の予測の経験値になります。

2つ目:粘着をするのか?

粘着とは、オフェンスのタックルスタンはもちろん、通せんぼや肉壁といった行動でハンターを妨害、サバイバーをサポートし、時間を稼ぐ行為である。

粘着が試合に与える影響

粘着が試合に与える影響は単純で、「解読などを行うための時間稼ぎ」です。追われているサバイバーと粘着しているサバイバーが時間を稼ぐ中、残った1,2名が解読や治療をします。

粘着をするかの判断

粘着をするかの判断は、「粘着をしなければ通電目標が達成できないか?」、言い換えれば「粘着をすることで通電人数を増やせるか?」です。粘着はノーリスクではありません、失敗すれば負傷者が増えたり、解読を遅らせたり、アイテムをただ消費しただけになる可能性もあります。

なので例えば、「粘着しなくても通電するのに粘着に行く」などの最終的な目標通電人数に影響しない粘着はしない方がいいです。粘着をするのは、「あと、少し時間を稼げば通電する」や「ここで時間を稼げば通電目標を達成できるかもしれない」などの場合にしましょう。

また、「そもそも粘着が可能なのか?」という点も忘れずに確認しましょう。極端な話、クモの糸が大量にある結魂者相手にダウン粘着に行っても、まゆ包みされてしまい、粘着が出来ません。他にもハンターのスキル、特に特質の興奮や神出鬼没などの存在を考慮して粘着に行くかの判断をする必要があります。

3つ目:どの暗号機を回すのか、それに伴いどこでチェイスをするのか?

3つ目の要素である「どの暗号機を解読するのか、それに伴いどこでチェイスをするのか?」は、「誰がどの暗号機を回すのか」と「それに伴ったチェイス場所」の二つに分けて解説します。

誰がどの暗号機を解読するのか?

誰がどの暗号機を解読するかを、効率的に行う事で、通電までに必要な時間を短縮する事が出来ます。

暗号機を効率的に解読するには、「解読する暗号機が仲間と被らない用にする」そして、「暗号機の引き継ぎを誰が行うか考える」の2点を意識する事が大切です。

仲間とVCが出来ている状態であれば、次にどの暗号機を回すかを伝えるなどで暗号機被りは簡単に回避することが出来ます。暗号機の引継ぎは、2回目の救助を行うサバイバーが引き継ぐ事が多いです。しかし、引継ぎの暗号機とチェイス場所が大きく離れていたいり、二回目の救助を行わない場合は基本誰が回しても問題ないことが多いです。

暗号機の解読に伴いどこでチェイスするのか?

仲間が解読している、もしくは解読する予定の暗号機の近くで、チェイスをしたり、椅子に吊られる行為をそれぞれ、「巻き込み」や「暗号機寄せ」と呼び、どちらも、解読が難しくなったり、救助が急かされる等の、多くの問題が発生します。

これらを避ける為に、「仲間の解読している暗号機の近くはチェイスルートから除外する」、もしくは、「チェイスが予想される場所での暗号機を諦め、別の暗号機を解読する」と良い。

このように、「巻き込み」や「暗号機寄せ」を避けるためには、まず、誰がどの暗号機を回す予定なのかを理解している必要があります。

「巻き込み」が発生した例

「巻き込み」を回避した例

4つ目:1~3を踏まえて通電までの作戦を構築する

通電までの作戦構築をする上で最も重要かつ、最も難しいのは「救助の判断」「粘着の判断」「暗号機及びチェイス場所の判断」の3つ全てを同時に考えることです。この3つは、それぞれの要素が他の要素に影響を与えるためより複雑になります。

実際の試合でどのような考えで作戦構築を行っているかを見てみましょう。

通電前までの作戦構築の例 (容量の都合で二つに分けています)

まとめ

今回は、通電までの作戦構築の方法を4つの要素に分けて解説しました。通電までの作戦構築をする上で忘れてはいけないのが、「何人通電を目標にした作戦構築をしているのか」を常に考えることです。

~人通電するために「救助に行く」「粘着に行く」「この暗号機を解読する」と考え、3つの要素を連動させて判断することが作戦構築の基本の考え方になります。

通電後の立ち回りの解説記事はこちら!

コメント